aus Veto 48 – 2000, S. 14-18

In die Weiterbildungsdiskussion ist Bewegung gekommen. Das tradierte System von FachtierärztInnen und Zusatzbezeichnungen wird von vielen nicht mehr für adäquat gehalten. Dafür gibt es gute Gründe. Der folgende Artikel soll zum einen diese Gründe beleuchten, soll andererseits aber auch mögliche Entwicklungswege grundsätzlich aufzeigen, die dann in anderen Beiträgen ausführlicher erörtert werden.

Das zentrale und meistverwandte Stichwort in der Weiterbildungsdiskussion ist das der „Qualität“. Die Frage ist, Qualität in Bezug auf was und wer definiert die Qualität. Die Diskussionsstränge sind geprägt von handfesten Interessen, die sich zum Teil widersprechen. Sonst wäre das ja alles ganz einfach. Nach dem derzeitigen System gibt es zwei Möglichkeiten, eine besondere Qualifikation über den Abschluß des tiermedizinischen Studiums hinaus nach außen hin geltend zu machen. Den Erwerb des Fachtierarztes bzw. der Fachtierärztin und den Erwerb von Zusatzbezeichnungen. Ins Grobe gesprochen sind FachtierärztInnen für die klassischen veterinärmedizinischen Disziplinen vorgesehen, Zusatzbezeichnungen für Spezialbereiche, die aufgrund ihrer Struktur nur schwerlich die Konstruktion eines Fachtierarztes zulassen (alternative Heilmethoden) oder aber hochspezialisierte Teilbereiche betreffen (Ophthalmologie, Zahnheilkunde etc.). Der Erwerb dieser Bezeichnungen ist an Bedingungen geknüpft. Diese bestehen in der Regel im Nachweis von Tätigkeit auf dem Gebiet, Fortbildung und im Rahmen einer durch die zuständige Tierärztekammer abzunehmenden Prüfung von Kenntnissen und zum Teil Fähigkeiten. Die Bedingungen werden im Rahmen des föderativen Systems von allen Kammern für ihren jeweiligen Kammerbereich definiert und divergieren zum Teil. In der Regel werden die einmal erworbenen Titel jedoch von den anderen Kammern anerkannt.

Soweit so gut. Warum nun soll dieses bewährte System plötzlich nicht mehr taugen und erneuerungsbedürftig sein. Im Wesentlichen werden in der Diskussion drei Zielrichtungen verfolgt: 1. Verbesserung der Qualität der Weiterbildung (diesmal konkret), 2. Kollegialer Wettbewerb, 3. Sicherung von Berufsfeldern

1. Verbesserung der Qualität der Weiterbildung

Besser werden wollen wir natürlich alle. Aber es geht hier weniger um das hehre Ziel, Gutes zu tun, als darum, Ansprüchen von außen gerecht zu werden. Verfolgt wird einerseits das Ziel, dem deutschen Fachtierarzt (mehr) internationale Anerkennung zu verschaffen. Mit dem System der European Veterinary Colleges und der Diplomates baut sich für die Fachtierärzte nämlich eine internationale Konkurrenz auf, der gegenüber es sich zu verhalten gilt. Es besteht einhellig die Auffassung, daß diese Einrichtungen die Latte erheblich höher legen, als sie für den Fachtierarzt gelegt wird, mithin diesen künftig zum Experten zweiter Klasse werden lassen könnten. Dem zu begegnen soll nun gezielt die Qualität der Weiterbildung und damit auch das Niveau des Titels erhöht werden. Wie genau das zu bewerkstelligen sein soll, darüber besteht weitgehende Uneinigkeit. Über einige Ansätze wird in dieser VETO an anderer Stelle berichtet.

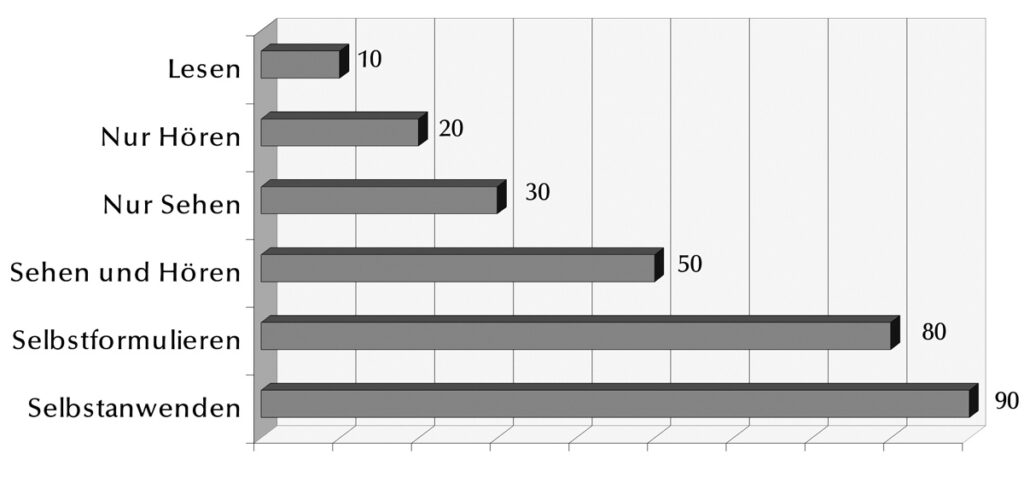

Der zweite Grund zur Qualitätssteigerung besteht in steigenden Kundenansprüchen. Dies gilt in den klinischen Disziplinen sowohl im Kleintier- und Pferdebereich, als auch durchaus im Nutztierbereich, wo die Qualifikation der Tierhalter in ihrem Beruf rasant steigt und auch das Maß des Möglichen und Nötigen. Schließlich ist es aber auch der generell rasante Zuwachs und die sinkende Halbwertszeit des Wissens (Martens 1999). Auch wenn ein erheblicher Anteil der Wissensmenge vorwiegend von akademischem Interesse ist, macht der Rest immer noch eine ständige und verbesserte Fort- und Weiterbildung erforderlich. Daß das erhebliche Konsequenzen für die Struktur der Weiterbildung hat, dazu später mehr.

2. Kollegialer Wettbewerb

Der entscheidende Unterschied zwischen Fort- und Weiterbildung ist, daß letztere auf dem Praxisschild und der Visitenkarte dokumentiert ist. Mithin werden durch den Erwerb einer Fachtierärztin Erwartungen bei Kunden und Kolleginnen geweckt, denen der Weitergebildete in irgendeiner Form entsprechen muß. Gepaart mit der Zunahme des Wissens, der Möglichkeiten und auch der Spezialisierung, wird es vielen Weitergebildeten kaum gelingen, diesem Anspruch ohne größeren Aufwand auf die Dauer gerecht zu werden. Die Frage an die Modernisierung der Weiterbildung lautet also: Wie kann ich gewährleisten, daß sich hinter dem Praxisschild der Fachtierärztin tatsächlich eine entsprechende Kompetenz verbirgt? Diese Frage beinhaltet eigentlich 3 Fragen: Ist das Gebiet überhaupt in einem Fachtierarzt zu vereinen? Wie kann ich beim Erwerb der Fachtierärztin sicherstellen, daß dieses Gebiet auch wirklich abgedeckt wird? und schließlich: Wie kann ich sicherstellen, daß die betreffende Person die Anforderungen, die an die FTÄ gestellt werden, auch fürderhin erfüllt? Die Problematik des kollegialen Wettbewerbs gilt in erster Linie für den Bereich der tierärztlichen Praxis. Die damit verbundenen Fragen gelten aber auch für die anderen tierärztlichen Betätigungsfelder. Ein weiterer Aspekt des kollegialen Wettbewerbs ist aber auch, daß der Spezialisierungsgrad wiederum nicht so hoch sein darf, daß es für die Qualifizierte keinen Markt gibt (etwa Fachtierärztin für Angiopathien der Kaninchenzehe). Daß diese Anforderung der vorherigen diametral entgegensteht, macht einen nicht unwesentlichen Anteil der Debatte aus.

Sicherung von Berufsfeldern

Hier liegt die Problemstellung ganz anders. Natürlich handelt es sich auch wieder um Fragen der Weiterbildungsqualität, allerdings geht es hier nicht darum, sich die Qualität gegenseitig zu beweisen, sondern sie gegenüber Dritten herauszustellen. Ein typisches Beispiel ist das Arbeitsgebiet Qualitäts- und Hygienekontrollen im Lebensmittelbereich. Hier sind Tierärztinnen in hohem Maße der Konkurrenz anderer Ausbildungsgänge ausgesetzt (z.B. Lebensmittelchemiker und -technologen, ggf. auch Ökotrophologen). Das heißt, es geht hier darum, die Struktur der Weiterbildung so zu gestalten, daß sie neben dem hohen Qualifikationsstand auch noch die Wettbewerbsfähigkeit der Tierärztin in diesem Bereich garantiert. Hier können die Bezeichnung des Qualifikationsgrades und die Dauer des Weiterbildungsganges spielentscheidend sein, da von Bewerbern zum einen sehr spezielle Qualifikationen erwartet werden, andererseits aber auch jugendliche Frische.

Weiterbildungsgänge, deren zeitliches Ausmaß die Bewerberin an den Rand des Mindesthaltbarkeitsdatums führen, mögen eine optimale Qualifikation gewährleisten, allerdings ist die Milch sauer, bevor sie beim Kunden (Arbeitgeber) ankommt (geschlossene Kühlketten hin oder her). Die Anforderung an die Neugestaltung der Weiterbildung auf diesen Berufsfeldern lautet also: hohe und spezielle Qualifikation und zwar ein bißchen plötzlich. Gut Ding darf nicht zu viel Weile haben.

Wir sehen also, der Gründe, das Weiterbildungssystem zu novellieren, sind genügend. Wie aber soll das gehen? Ich möchte mich im Folgenden drei Fragen nähern:

- Wie sind hoher Spezialisierungsgrad und ausreichend breite Qualifikation zu verbinden?

- Wie läßt sich das Niveau der Weiterbildung im Rahmen des Weiterbildungsganges anheben (ohne daß das Pensum nicht mehr zu schaffen ist)?

- Wie läßt sich die mit dem Titel erworbene Qualifikation in Zeiten sich entwickelnden Wissens aufrechterhalten?

Zu 1.: Spezialisierungsgrad und Qualifikation

Die Antwort auf die erste Frage lautet gemeinhin: Modularer Aufbau. Was heißt das? Einfach gesprochen: Die Weiterbildung besteht aus einzelnen Teilstücken, bei deren Kombination sich der eine oder andere Fachtierarzt ergibt. Dieses Modell soll Abbildung 1 veranschaulichen. Ich habe hier das Beispiel des Fachtierarztes für Kleintiere gewählt, weil sich darunter einerseits jeder was vorstellen kann, andererseits ich mit dem Arbeitsgebiet nur wenig Berührungspunkte habe.

So plausibel das Modell zunächst mal aussieht, so sehr steckt der Teufel im Detail. In Abbildung 1 suggeriert der modulare Aufbau, daß der Fachtierarzt für Kleintiere 3 Teilgebiete umfaßt, die unterhalb der Fachtierarztebene angesiedelt sind. Nach herkömmlichen Prinzipien der Baustatik muß also die FTÄ alle drei Teilgebiete abdecken. Das ist nichts Neues. Der Streit entzündet sich an der Frage, ob die Teilgebiete einzeln als Zwischenstufen erworben werden können und schon zum Erwerb einer Qualifikationsbezeichnung führen. Hier setzt gemeinhin ein Sturm der Entrüstung ein. Wie soll das denn gehen? Wie soll so etwas denn möglich sein. Wie soll denn jemand Fachtierärztin für Kleintiere, Teilgebiet Chirurgie sein. Das geht nicht! Und warum nicht? Weil die doch auch was von innerer Medizin verstehen muß! Muß sie das? Sie gibt mit dem Erwerb der Teilgebietsbezeichnung ja nicht die Approbation als Tierärztin ab. Sie wird nur früher in die Lage versetzt, eine Qualifikation, der sie tatsächlich entspricht, auch nach außen hin zu dokumentieren. Vielleicht möchte sie ja eine chirurgische Überweisungspraxis machen, wo sie tatsächlich vorwiegend operiert. Einen Hund mit Diabetes würde sie halt ihrer Studienkollegin überweisen, die das Teilgebiet Innere erworben hat. Die Tatsache, daß sie FTÄ für Chirurgie der Kleintiere ist, entbindet sie keineswegs von der Pflicht, ihr diagnostisches Handwerk zu beherrschen und Fälle, die ihre individuellen Möglichkeiten übersteigen, zu überweisen. Von einer Fachtierärztin ist mehr zu erwarten als „good clinical practice“. Letztere sollte selbstverständlich sein. Vielleicht tun sich die beiden auch zusammen, legen beide noch einen drauf und machen schließlich doch auch die Fachtierärztin für Kleintiere.

Mir scheint dieses Szenario – bei allen Tücken, die es im Detail möglicherweise gibt, nicht abwegig. Die Spezialistin wäre dann jemand, die am Beispiel der Osteosynthese zumindest das Teilgebiet Chirurgie der Kleintiere beherrscht und sich innerhalb dieses Gebietes dann auch noch auf Probleme der Osteosynthese spezialisiert hat. Der Mainstream der Diskussion läuft derzeit andersherum (Abbildung 2).

Hier wird die FTÄ für Kleintiere zur Grundlage weiterer Spezialisierung. Nach dem Motto: Die soll das Kleintiermetier erstmal richtig beherrschen, dann kann sie weitersehen. Auch diesem Modell geht nicht eine gewisse Logik ab. Sie entspricht in etwa der Logik des Untersuchungsganges. Wir machen zunächst mal eine Allgemeinuntersuchung und kommen dann zur speziellen Untersuchung. Nach meiner Einschätzung sollte die Allgemeinuntersuchung aber von jeder niedergelassenen Tierärztin zumindest soweit beherrscht werden, daß sie entscheiden kann, ob das Tier nun ein gebrochenes Bein oder aber eine Herzinsuffizienz hat. Will meinen: Die Fachtierärztin ist nicht Voraussetzung einer Grundqualifikation. Diese soll prinzipiell mit dem Staatsexamen und in der darauf folgenden Assistenzzeit erworben werden. Die FTÄ soll Ausdruck einer wirklich besonderen Qualifikation sein (Stichwort Niveauanhebung). Wenn sie meint, mit dem alleinigen Teilgebiet Chirurgie der Kleintiere am Markt bestehen zu können, soll ihr das möglich sein. Sie soll aber auch die Möglichkeit haben, nach einem entsprechend längeren Weiterbildungsgang den kompletten FTÄ für Kleintiere zu erwerben. Schließlich kann sie aber auch mit oder ohne der kompletten FTÄ Spezialistin für Osteosynthese werden (Voraussetzung TG Chirurgie der Kleintiere) oder Spezialistin für Kardiologie (Voraussetzung TG Innere Medizin der Kleintiere).

In anderen Gebieten läßt sich der in Abbildung 1 dargestellte Aufbau noch besser illustrieren. Beispiel Lebensmittelbereich: Derzeit umfaßt der Bereich die Gebiete Lebensmittelhygiene, Fleischhygiene + Schlachthofwesen und Milchhygiene. Ein großer FTA für LM-Hygiene müßte alle drei Gebiete beherrschen. Die Arbeitsrealität sieht aber meist anders aus. Die Leute sind in einem dieser Bereiche tätig. Selbstredend sind die Bereiche miteinander verwandt. Würde man aber den FTA für LM-Hygiene als Basis der Teilgebiete nehmen, würde das einen entsprechend langen Weiterbildungsgang voraussetzen. Mit der Folge, daß die Kandidatin bei Erwerb des Titels das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat und eine jüngere Lebensmitteltechnologin den Job macht. Hier ist ein kurzer spezialisierter Weiterbildungsgang Voraussetzung für eine sinnvolle Qualifikation. Wiederum soll dies nicht ausschließen, daß diese Person mehrere Teilgebiete erwirbt und damit zur Leiterin einer Untersuchungsstelle avanciert. Ihren Einstieg muß sie heute aber früh finden, sonst ist der Zug abgefahren.

Die Weiterbildung zur Fachtierärztin geht durch das Nadelöhr der Weiterbildungsstätten. Wer Fachtierärztin werden will, kann das nicht überall werden, sondern nur innerhalb der Universitätseinrichtungen und in sogenannten Weiterbildungsstätten, die meist von einer Weiterbildungsberechtigten geleitet werden. Die Anzahl (bezahlter) Arbeitsplätze auf diesem Markt ist gering. Die derzeit geübte Praxis unbezahlter Tätigkeit zum Zwecke der Weiterbildung (Stichwort Anerkennung von Hospitanzzeiten als Weiterbildungszeiten) ist als sittenwidrig und Förderung asozialen Verhaltens abzulehnen. Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs ist aber durchaus hoch. Es bieten sich spontan zwei Wege an:

- Die Latte für die Anerkennung als Weiterbildungsstätte wird niedriger gelegt, oder die Zeitdauer des Aufenthalts in dieser Stätte vermindert.

- Es werden andere Qualifikationsebenen eingezogen, die auch unterhalb der FTÄ eine zusätzliche Qualifikation dokumentieren.

Das erstere kriegen wir später. Die Qualifikation unterhalb der FTA-Ebene könnte beispielsweise ein erweiterter Pool von Zusatzbezeichnungen sein. Deren Erwerb ist zwar an eine fachliche Qualifikation und den Nachweis von Tätigkeit und Fortbildung geknüpft, nicht aber an eine Weiterbildungsstätte. Bisher ist dieser Schritt nur für mehr oder weniger kleine Randgebiete der Tiermedizin vorgesehen. Mit der Zusatzbezeichnung „Hygieneberatung im Lebensmittelbereich“ ist jedoch zumindest in Berlin ein erstes Kernfach mit einer Zusatzqualifikation im Herzen seines Arbeitsgebietes ausgestattet. Die von der BTK (Bundestierärztekammer) jetzt vorgelegte Musterweiterbildungsordnung für die Zusatzbezeichnung Bestandsbetreuung Schwein ist ein weiteres Beispiel und wird kaum das letzte bleiben.

Diese Zusatzbezeichnungen sollen nicht die FTÄ ersetzen, sie sollen aber auch nicht mit der Gießkanne über die Kolleginnen verteilt werden. Ihr Ziel ist es, PraktikerInnen des Berufs (nicht nur praktischen TÄ) die Möglichkeit zu geben, besondere Qualifikationen zu erwerben, ohne durch das Nadelöhr der Weiterbildungsstätten zu müssen. Der breitere Zugang zu solchen Qualifikationen hat auch einen sozialen Aspekt, da die Leute nicht gezwungen sind,

ihren Broterwerb aufzugeben, um sich außenwirksam zu qualifizieren. Im Lebensmittelbereich geht es dabei auch darum, schnell eine spezielle Qualifikation zu erwerben und nach außen auch demonstrieren zu dürfen, ohne erst den mühseligen Gang durch die FTÄ-Weiterbildung zu machen. Natürlich sind diese Personen dann auch keine FTÄ.

Zu 2.: Anhebung des Niveaus

Dieses Thema ist immer etwas heikel, suggeriert es doch, das derzeitige Niveau sei eher flach. Dessen ungeachtet muß dem Problem des Wissenszuwachses begegnet werden. Für die Allgemeinpraxis bieten sich Zertifizierungssysteme an. Wie läßt sich das Niveau der FTÄ anheben? Schärfere Prüfungen sind ein üblicher Reflex auf diese Problemstellung. Sie setzen aber eine entsprechende Qualifikation der Prüferinnen voraus. Die weitere Aufteilung von Fachgebieten in Teilgebiete hatte ich oben ja schon erläutert. Das Gebiet ist weniger breit, kann dafür aber vertieft werden. Auch dieses System stößt aber an seine Grenzen, weil es irgendwann zu einer Überspezialisierung bei zu geringer Breite führt (vgl. Miniparzellen bei Erbteilung von landwirtschaftlichen Betrieben).

In der DDR wurde versucht, das Niveau durch die Einführung eines Kurssystems zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Die sich Weiterbildenden mußten einfach noch mal eine Zeit an die Uni zurück. Klingt plausibel. Ist aber aus verschiedenen Gründen nicht unproblematisch: Das Ausmaß an Kompetenz, das an einer Uni versammelt ist, ist begrenzt. Der Karriereweg zum Hochschullehrer setzt eine enorme Spezialisierung voraus und bei der Fülle der Spezialisierungen kommt es zwangsläufig dazu, daß diese nicht alle an einer Uni vertreten sind. Vielleicht sind sie sogar an keiner Uni vertreten. Ersteres Problem läßt sich noch über gemeinsame Veranstaltungen der 5 Fakultäten regeln. Für den Rinderbereich ist so etwas von der Fachgruppe der DVG wohl schon angedacht. Auch in anderen Bereichen gibt es zumindest Gedankenspiele.

Das zweite Problem ließe sich durch die Einbeziehung von externen Spezialisten und nicht zuletzt der sich Weiterbildenden selbst einigermaßen lösen. Das wirbelt natürlich die gute alte Kompetenzhierarchie etwas durcheinander, aber das tut den meisten wahrscheinlich ganz gut. Problematisch erscheint derzeit vor allem die Frage, wann die Hochschulen das machen sollen. Wer jetzt den faulen breitgesessenen Beamtenarsch besingt, sichert sich zwar kurzfristig Beifall, trägt aber kaum zur Lösung des Problems bei.

Selbst guten Willen seitens der Universitäten vorausgesetzt gibt es ein kleines rechtliches Problem. Als ausgesprochen zugangsbeschränktes Fach unterliegt die Tiermedizin den Regelungen der Kapazitätsverordnung (KapVO). Und die sehen vor, daß die Universitäten in erster Linie für die Ausbildung der StudentInnen da sind. Hier können also nicht einfach Ressourcen abgezweigt werden, um die Weiterbildung zu gewährleisten, weil dann natürlich, nicht ohne eine gewisse Logik, eingewandt wird, daß die Fachbereiche offenkundig noch freie Valenzen haben, die sie ja auch der Ausbildung der StudentInnen widmen könnten. Mit anderen Worten: Die Weiterbildung ist nicht kapazitätswirksam und darf eigentlich auch keine Kapazitäten binden, es sei denn … Es sei denn, sie wird als Studiengang eingeführt, etwa wie der neue PhD (Philosophical Doctor (sic!))-Studiengang in Hannover. Ein solcher Studiengang entspricht aber kaum den Anforderungen eines Weiterbildungsganges. Hier gibt es also bei allem guten Willen ein Problem. Selbstverständlich könnte das Kurssystem auch vorwiegend von der ATF (Akademie für tierärztliche Fortbildung) getragen sein und die Hochschulen nur eingebunden werden. Das würde die Kurse für die Universitäten in eine Grauzone verschieben. Sie wären nicht mehr Veranstalter, die Frage der rechtlichen Kapazitätswirksamkeit ließe sich möglicherweise umschiffen, nicht aber die der faktischen Wirksamkeit hinsichtlich Ressourcenverbrauch.

Beurteilen läßt sich das alles wohl erst, nachdem es mal probiert worden ist. Es hat durchaus schon Weiterbildungskurse in den Unis gegeben (v.a. im Lebensmittelbereich). Diese bedeuten aber eine außerordentliche Belastung des Apparates der Institute. Andererseits bringen sie für die Institute aber einen Zugewinn, jedenfalls dann, wenn sie auch hochschulfremde Spezialistinnen mit einbinden (inhaltlicher Zugewinn) und kostendeckend durchgeführt werden. Ich möchte an dieser Stelle für ein dezidiertes „Schaumermal“ plädieren. Wenn es nicht geht, müssen wir halt weitersehen. (Stand der Diskussion: Fakultätentag dafür, möchte aber Kapazitätswirksamkeit. Das geht nach Angaben der HRK/Hochschulrektorenkonferenz nicht. Bundestierärztekammer dafür. Detailfragen ungeklärt)

Zu 3.: Aufrechterhaltung des Weiterbildungsstandes

Diese Frage wird in den bisherigen Weiterbildungsregelungen ausgeklammert. Einmal Fachtierärztin immer Fachtierärztin. Daß dies natürlich in Zeiten des Wissenswandels keine zeitgemäße Regelung ist, liegt auf der Hand. Wie also kann der Erhalt der Qualifikation gesichert werden? Auch hier fällt einem wieder spontan die Regelung der Frage über das Prüfungssystem ein. Ob das allerdings wirklich sinnvoll ist, erscheint fraglich, führt es doch nur dazu, daß die FTÄ alle 5 Jahre eine Büffelphase durchleben, um nach wiederum bestandener Prüfung in ihren Alltag zurückzukehren, der davon völlig getrennt ist.

Moderner erscheint da schon das Konzept von Colleges. Dieses könnte ähnlich funktionieren wie der Nachweis von ATF-Fortbildungen und Publikationen für den Erwerb des Fachtierarztes. Jährlich finden Tagungen der FTÄ des jeweiligen Gebietes statt und die Kolleginnen sind dazu verdonnert, mindestens alle zwei Jahre einen Vortrag auf diesen Tagungen zu halten oder wahlweise eine Publikation für eine begutachtete Fachzeitschrift zu verfassen. Dieses System hätte zwei Vorteile. Zum einen ist jede FTÄ gezwungen, sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit der kritischen Diskussion zu stellen, zum anderen wird Wissen aus der beruflichen Praxis in die berufliche Praxis und/ oder die lesende Öffentlichkeit transferiert. Daß der Besuch dieser Tagungen Teil des Weiterbildungsganges ist, versteht sich. Ergänzt werden könnten solche bundesweiten Kongresse natürlich durch regionale Treffen und Workshops. Der Phantasie sind hier vorerst keine Grenzen gesetzt.

Ich habe versucht, in diesem Artikel einige Denkanstöße zur Weiterbildung zu geben. Das Wort Fortbildung kommt nur in definitorischer Abgrenzung vor. Sie steht in der Tat auf einem anderen Blatt und ist auf ihre Weise sogar wichtiger als die nachgewiesene Zusatzqualifikation. Prinzipiell läßt sich einiges vom hier Geschriebenen (Halbwertszeit des Wissens, Notwendigkeit der ständigen Fortbildung) sinngemäß auf die Fortbildung übertragen. Die Frage, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, diese Titelwirtschaft zu betreiben, habe ich bewußt ausgeklammert. Es gibt sie und wenn die Möglichkeit des Titelerwerbs die Motivation zur Fort- und Weiterbildung stärkt, soll das auch recht sein. Problematisch ist natürlich der Zugang – wie schon beim Studium. Aber davon an anderer Stelle mehr.

Literatur

Martens (1999):